Si no fuera por mi rabia

que insiste en pelar colmillos

se diría que no existo

—Regina José Galindo, Telarañas

En el centro de la ciudad de Guatemala, a pocas cuadras del Palacio Nacional y la Plaza de la Constitución, se encuentra el edificio de Correos y Telégrafos. El rasgo que lo distingue es el emblemático arco de ese estilo neocolonial que tanto fascinaba a los militares que gobernaron el país desde 1871 y que, con el mismo esmero con que se recortaban el bigote, acarreaban —encadenados y a culatazos— niños, mujeres y hombres indígenas a las fincas de café, mientras mandaban a levantar edificios públicos, cuarteles y cementerios. El Arco de Correos es una de las muchas estructuras con pretensiones de trascendencia que ordenó construir el general Jorge Ubico, el dictador que gobernó Guatemala durante catorce años (1930-1944). Poca gracia le habrá hecho a Ubico, un violador consuetudinario de mujeres, sobre todo adolescentes —quien quisiera congraciarse con él y obtener sus favores sabía que la manera más eficaz de hacerlo era ofrecerle una víctima en sacrificio, así fuera su propia hija—, que cinco décadas después de haber sido derrocado, una mujer utilizara “su” edificio como plataforma desde la cual gritar con rabia poemas que después arrojaba al viento. Era el año 1999 y la artista que se colgó del Arco de Correos con lazos y arneses se llama Regina José Galindo. La imagen y el nombre no sólo fueron reproducidos en todos los medios de comunicación, sino quedaron grabados en la memoria de quienes atestiguamos ese acontecimiento que resignificaba el espacio público: Correos dejó de ser lo que había sido para convertirse en el arco del que se colgó Regina (Lo voy a gritar al viento, performance, 1999).

Guatemala era entonces un país que recién despertaba de una larga pesadilla —unos cuantos números bastan para calcular las dimensiones del horror: doscientos mil muertos, cuarenta y cinco mil desaparecidos, un millón de desplazados, cuatrocientas masacres y un número similar de aldeas que fueron borradas del mapa—. Tres décadas de guerra llegaban a su fin gracias a la firma de la paz entre el gobierno y las guerrillas. Pero a pesar de las libertades ganadas, algunos artistas y escritores como Regina vieron al recién nacido proceso de paz con cierta cautela: el abrazo entre unos señores muy viejos y muy uniformados no bastaba para arreglar un país, y décadas de terror no podían borrarse firmando documentos oficiales. El mismo año en que Regina se colgó del Arco de Correos, los guatemaltecos, azuzados por los sectores de siempre (los más reaccionarios, los más matones, los usufructuarios históricos de fortunas y privilegios en defensa de los cuales se cometió una de las más atroces carnicerías del continente) votaron en contra de las reformas constitucionales que eran necesarias para asfaltarle el camino a la paz. Ese mismo año, sobre el cuerpo desnudo de Regina se proyectaron titulares de la prensa que daban cuenta de las violaciones y otras brutalidades cometidas contra mujeres en esos últimos meses del siglo XX (El dolor en un pañuelo, performance, 1999). Había ya un carácter anticipatorio en la naciente obra de Regina, consciente de que las buenas intenciones políticas —si es que alguna vez las hubo— no alcanzan para levantar un dique que frene el río subterráneo de violencia. Si El dolor en un pañuelo volviese a ser mostrado hoy, no habría perdido un milímetro de vigencia: a veintidós días del mes de enero de 2021, se había asesinado en Guatemala a veintitrés mujeres. Más mujeres muertas que días en el calendario.

Rituales para sublimar el trauma

Desde entonces, en el transcurso de veinte años, la obra de Regina José Galindo ha sido oráculo, denuncia y crónica cotidiana de un país y una región acostumbrados a coleccionar atrocidades. Y aunque también es verdad que en muchas ocasiones su atención se ha ocupado de asuntos que trascienden fronteras, su punto de vista parece estar siempre aquí, enterrado como ombligo inevitable en esta orilla del mundo. Sus temas, además, continúan siendo obsesiva, incansablemente los mismos: la violencia y la injusticia, la exclusión y la desigualdad, las innumerables maneras en que los seres humanos somos capaces de prodigar dolor.

No existen —ni nos interesa buscarlos, ni nos hacen ninguna falta— indicadores para medir esa noción ampulosa, proferida por todo el mundo menos por los propios artistas, del “poder transformador del arte”. Sin embargo, cada vez que un nuevo horror se suma a la colección, volteamos hacia Regina para ver cómo lo interpretó ella, qué luces éticas nos puede arrojar ese nuevo símbolo que ha creado. Una vez superada la cuadrícula temática con que se pretende clasificar cada uno de sus performances, lo que prevalece en ellos son cuestionamientos en una sola dirección: la ética. Y como tales nos interpelan y nos agobian en idénticas dosis. Aquí algunos ejemplos, apenas una muestra mínima de una obra vasta y compleja: en el año 2003, la Corte de Constitucionalidad autorizó ilegalmente la inscripción como candidato a la presidencia del general golpista Efraín Ríos Montt quien, diez años después, sería encontrado culpable por un tribunal guatemalteco de haber cometido el delito de genocidio en contra de la población maya-ixil en 1982. Armada con un recipiente lleno de sangre humana, Regina recorrió la distancia que separa la Corte de Constitucionalidad del Palacio Nacional. Cada tanto sumergía los pies en el recipiente para ir dejando tras de sí, sobre el concreto agrietado de las calles del centro, huellas de sangre en memoria de las víctimas de la guerra (Quién borrará las huellas, performance, 2003). En el día internacional de la mujer del año 2017, cincuenta y seis niñas fueron encerradas y quemadas vivas dentro del Hogar Seguro Virgen de la Asunción, un refugio para menores de edad a cargo del Estado donde sufrían toda clase de abusos, incluida la explotación sexual; los propios monitores que debían protegerlas decidieron ignorar los nueve minutos de gritos y mantuvieron cerrada con llave la puerta de la habitación donde se quemaban las niñas. Murieron cuarenta y una. A la fecha no se ha condenado a los culpables. Regina y otras cuarenta mujeres, incluidas algunas madres de las víctimas, se encerraron dentro de una estrecha habitación donde gritaron durante nueve minutos. Las fotos y el audio que quedaron como registro de la obra son devastadores (Las escucharon gritar y no abrieron la puerta, performance, 2017).

Aunque toda su obra parte de sí misma y es su propio cuerpo —sus vísceras, su piel, sus movimientos respiratorios—, el fondo y la forma del arte primordial que crea, Regina no pierde el tiempo mirándose el ombligo. Su obra parece surgir del deseo —a lo mejor para siempre insatisfecho— de romper la condición insular de su propio cuerpo para fundirse con ese otro cuerpo mayor del cual formamos parte todos. Cada uno de sus performances es rito para sublimar nuestros traumas, un conjuro para volver transparente la oscuridad.

Los pasos retrocedidos

Desde hace algunos años, ciertas voces autorizadas vienen advirtiendo, cada vez con mayor alarma, que la democracia, ese régimen en el cual la sociedad elige a sus representantes, que se organiza para la búsqueda del bien común, donde se respetan los derechos individuales y se le ponen frenos institucionales al abuso y la arbitrariedad; ese régimen, que hemos dado tan por sentado en los últimos treinta años —aunque en el largo trazo de la historia sea más bien una anomalía—, se encuentra en explícito y desvergonzado retroceso. En regiones como Centroamérica, tal retroceso ha dejado imágenes inolvidables: en febrero de 2020, el joven presidente de El Salvador, Nayib Bukele, recordándonos que lo millennial no quita lo autoritario, irrumpió en el Congreso escoltado por militares visiblemente armados con el objetivo de torcerle el brazo a los congresistas para que le aprobaran un préstamo. Dos años antes, el presidente de Guatemala, Jimmy Morales, que había llegado al poder de la mano de militares retirados provenientes de los años más oscuros de la guerra, expulsó del país a la comisión de Naciones Unidas que investigaba casos de corrupción —en algunos de los cuales él y su familia estaban involucrados—. Lo hizo en cadena nacional y, para inyectarse la estamina que le faltaba, se hizo acompañar por el alto mando del ejército: una imagen que los guatemaltecos no veíamos desde los años ochenta. Ese mismo año, en Nicaragua, la policía asesinó a cientos de personas que manifestaban en contra del régimen del comandante Daniel Ortega, ese fósil de la guerra fría, y de su esposa, Rosario Murillo. La llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos había acelerado la tendencia: sus mentiras, exabruptos y berrinches autoritarios no solo profundizaron la polarización y debilitaron las instituciones de su propio país, sino también respaldaron y alentaron a muchos aspirantes a dictador del signo ideológico que fuera y en distintas partes del mundo. En América Latina, el ejemplo de Jair Bolsonaro es inmejorable. Como si lo anterior no fuera suficiente, las restricciones impuestas para controlar —o pretender controlar— la pandemia del Covid-19 hicieron retroceder la democracia incluso en aquellos países cuyos habitantes parecían tenerla codificada en su propio ADN. Según el Global Democracy Index, una investigación anual del semanario británico The Economist, en 2020 la democracia retrocedió en un 70% alrededor del mundo. “La pandemia de coronavirus ha provocado un enorme retroceso de las libertades democráticas, lo que llevó el marcador promedio del índice a mínimos históricos”, dice el informe. Es como si el autoritarismo hubiese estado siempre allí, agazapado dentro de una gaveta en todos los despachos presidenciales del mundo, esperando el momento oportuno para saltar y recuperar lo que le había sido arrebatado.

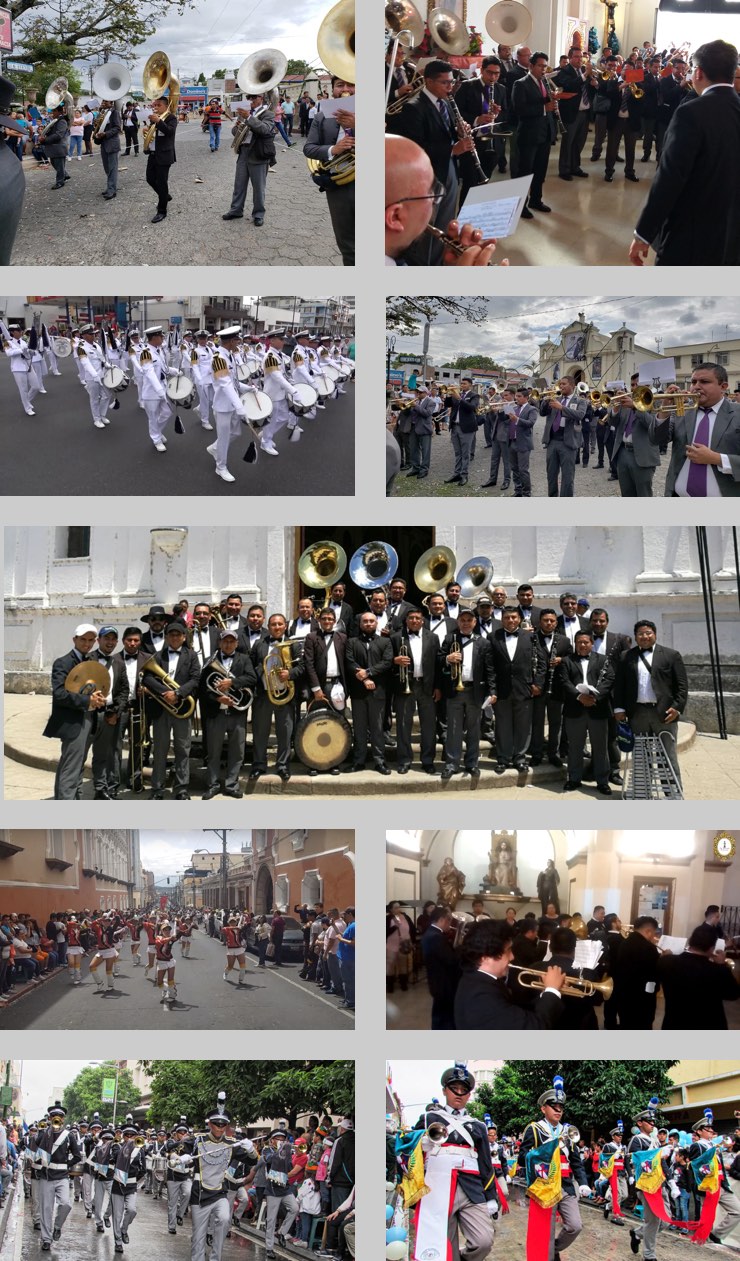

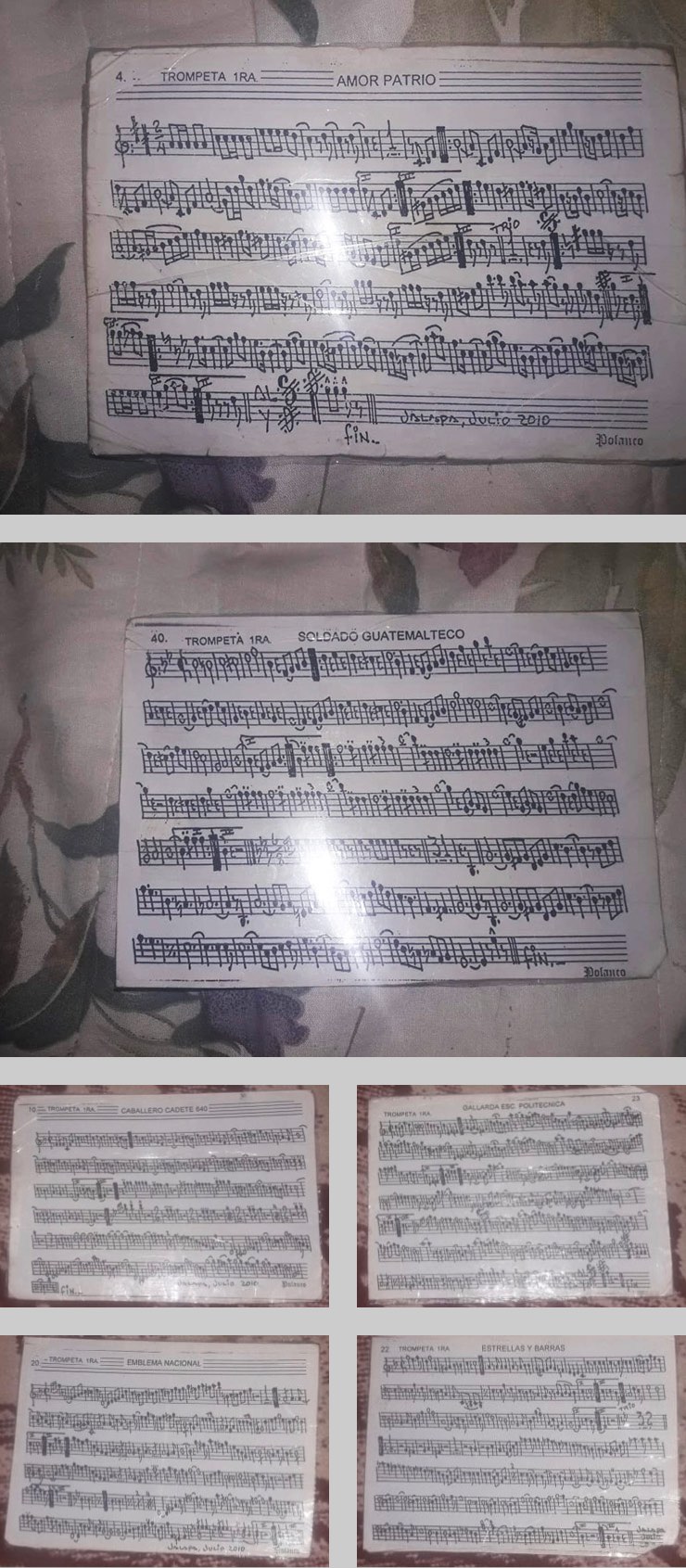

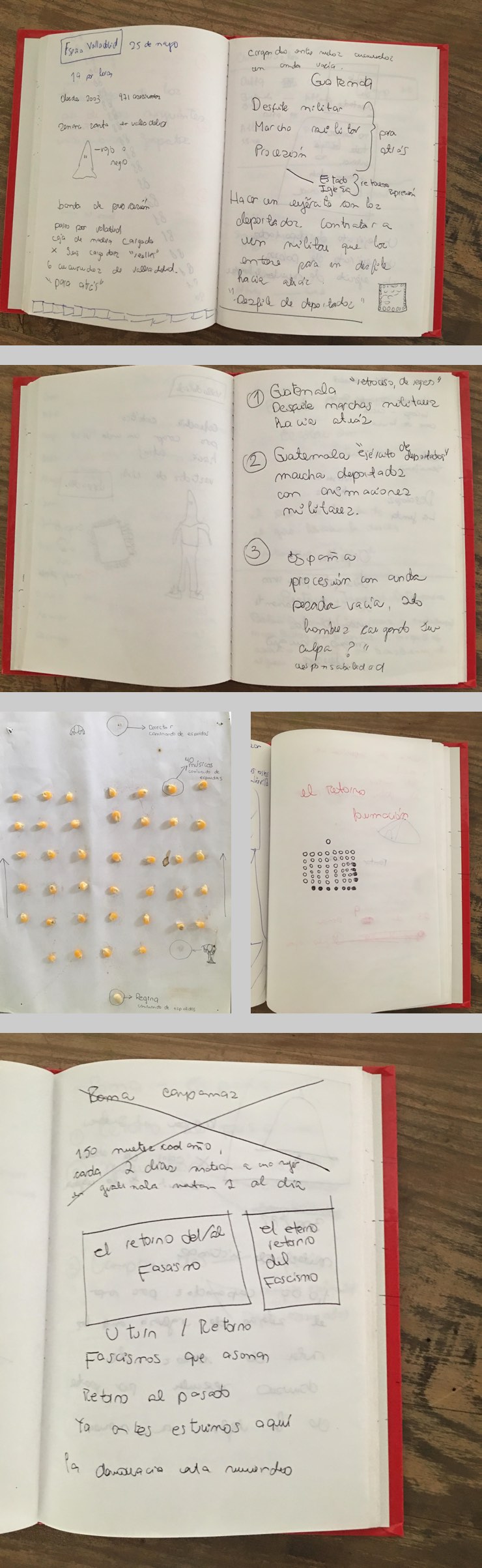

Echando mano de la economía de recursos que caracteriza su obra, de su capacidad para crear metáforas transparentes y directas, Regina José Galindo imaginó un performance cuyos movimientos y sonidos capturaron el pulso esencial de los tiempos que corren. Una banda conformada por cuarenta y cinco músicos profesionales, interpretan marchas del repertorio marcial guatemalteco mientras marchan de espaldas y en retroceso desde el edificio de la policía hasta el Palacio Nacional —un recorrido similar al de Quién borrará las huellas, lo cual nos provoca pensar que la obra de Regina es también un itinerario y un mapa de símbolos trazados sobre la piel de la Historia—. Y al frente de la banda, con un gesto entre reconcentrado y altivo, se encuentra Regina, batonista y directora de esa puesta en escena de nuestro retroceso hacia la boca de un lobo que ingenuamente creíamos muerto. El registro en video del performance es desconcertante, toma tiempo darse cuenta de que no estamos viendo imágenes en rewind (El gran retorno, performance, 2019).

Hasta aquí, la obra habla por sí misma y no necesita mayores comentarios. Conviene, sin embargo, detenerse en algunos de los elementos micro simbólicos que la conforman para terminar de dimensionar su complejidad. En primer lugar, los sonidos. Si algo resuena en nuestra memoria compartida —y esto a lo mejor se extiende hacia todo el continente— son los necios martillazos de las marchas militares. En Guatemala, esos bronces y redobles se convirtieron en la música oficial del poder desde los años de la reforma liberal, a finales del siglo XIX, y cuando no nos recuerda a los niños obligados a salir marchar el día de la independencia, nos recuerda generales de profuso bigote, papada de batracio y el pecho bañado en condecoraciones, anunciando amenazas extranjeras, celebrando golpes de estado o invocando al espíritu santo en cadena nacional. El recorrido de la banda que convocó Regina, cuyos músicos mostraron una gran destreza para marchar de espaldas sin perder el brío, comienza en el histórico edificio de la Policía que hoy es además la sede del Ministerio de Gobernación. El edificio fue alguna vez el convento de la orden franciscana, cuyos bienes fueron expropiados por los mismos “liberales” de 1871. A partir de entonces, el interior de sus muros albergó, durante las siguientes décadas y hasta bien entrado el siglo XX, a la más variopinta colección de psicópatas uniformados. El ejemplo perfecto de tales individuos acaso sea el Coronel Germán Chupina Barahona, jefe de la policía durante el gobierno del General Romeo Lucas García (1978-1982). En el vestíbulo de ese mismo edificio de donde ahora parte la marcha en retroceso de Regina, Chupina mandó colocar seis o siete marimbas, con sus respectivos intérpretes, para que la música, durante las horas del día en que se recibían visitas, ocultara los gritos de quienes estaban siendo torturados en los sótanos. El itinerario trazado por Regina continúa por la Sexta Avenida, arteria vital y punto de encuentro de la ciudad, recorrida cada 15 de septiembre por los pasos redoblados de esas bandas escolares que aún no se atreven a marchar de espaldas. En algún momento, poco antes de llegar a su destino final, Regina y su banda pasan al lado del sitio en donde fue asesinado el líder estudiantil Oliverio Castañeda De León por órdenes del Ministro de Gobernación de Lucas, Donaldo Álvarez Ruiz —célebre, entre otras brutalidades, por haber tenido salas de tortura en los sótanos de su propia casa—. Hay allí una placa conmemorativa del suceso que los transeúntes apurados no se detienen a mirar. Se abren puertas insospechadas cuando Regina ritualiza el espacio público: no tramitó ningún permiso para llevar a cabo la marcha y, sin embargo, la policía tampoco hizo preguntas. En cambio, detuvo el tráfico en algunas esquinas para que el desfile continuara “sin novedad”. Así hasta que llegaron al final del trayecto: el Palacio Nacional —hoy apellidado, con involuntario cinismo, “de la cultura”—, el edificio en el que Jorge Ubico, el mismo dictador que ordenó construir el Arco de Correos y que fue derrocado por la revolución de 1944, habrá soñado con terminar sus días rodeado de laureles y colmado por la gratitud de su pueblo.

El gran retorno es un recordatorio de nuestro desamparo. Marchar hacia atrás, de espaldas, parece ser una ceremonia de la resignación. El ánimo triunfal, casi festivo de la música, no hace sino profundizar, por contraste y con ironía, el desconsuelo. Ojalá esta vez no termine de acertar el carácter anticipatorio de la obra de Regina. Ojalá El gran retorno no sea más que una advertencia. Mientras tanto, continuaremos celebrando el incómodo magnetismo de esta artista y esta obra que no admite tibiezas.