El 24 de junio de 1990, alrededor de las 2 de la madrugada, en el sótano inundado del Centro Parakultural de la calle Venezuela, en Buenos Aires, Batato Barea atraviesa el salón desde el fondo, donde están situados los camarines, haciéndose lugar a los codazos entre el público apretujado, en su mayoría jóvenes punk que hablan a los gritos, agitan sus cadenas o beben vino envasado en cartón, que al reconocer al clown-travesti-literario lo abrazan, lo increpan, le abren paso o se lo interceptan. [1] El sonido de un disparo interrumpe el aria Suicidio de la ópera La Gioconda de Amilcare Ponchielli, en la versión de María Callas. Durante unos dos o tres minutos se producen forcejeos, hay corridas, se abre la puerta del sótano —junto al escenario, de cara al público—, echan a dos jóvenes a la calle. Llueve. Vuelve la música. Con dos pelucas superpuestas sujetas por una vincha fucsia, colocadas del revés para otorgar mayor extensión a los mechones rubios, una blusa de raso color púrpura atravesada por tres collares de cuentas de plástico, una falda transparente y tacos, izando un pañuelo de seda celeste que cada tanto avienta con la mano, enjoyada con anillos de botones confeccionados, como el resto de su vestuario, por él mismo, Batato elude los baldes que contienen el agua de las goteras, los cables que cruzan el piso mojado y sube las escaleras hasta el escenario.

Desde un parlante suena la voz del locutor de Radio Nacional Emilio Stevanovich que recita, con tonos graves y sin énfasis, el poema Voracidad del sonido, de una poeta ignota pero real, viva en ese momento, María del Carmen Suárez, que Batato había descubierto y grabado unas noches antes con su pequeño grabador de cassette. Poseído, Batato interpreta el poema con movimientos en círculo, su cintura se quiebra y el torso gira en remolinos hasta dejarlo sin aliento. Siento, siento y mi cuerpo no alcanza para expresarlo, parece decir la poeta amateur.

Batato no es un actor, es un clown, y como tal, en cada una de sus performances interpreta versiones de él mismo. La escenografía es su cuerpo, un cuerpo erótico y político, el cuerpo del arte. A través de sus contorsiones, de la risa y del entrevero, Batato representa el vacío de la existencia, el horror metafísico. No actúa el horror, está atravesado por él; el horror lo habita, lo hace decir. Al recitar un poema de Borges a los gritos, Batato nombra lo que no se puede nombrar, pone su energía retórica al servicio de lo inexpresable. “No me abandona. Siempre está a mi lado / la desgracia de haber sido un desdichado”. El público se ríe, y ese desencaje, ese falso ángulo, es simbólicamente subversivo, ya que el enloquecer de su interpretación no es otra cosa que el enloquecer que imprime a todos sus actos, que es lo mismo que decir a toda su vida: a su obra.

Cuando Batato, después de esa función del 24 de junio, toma un colectivo para ir al barrio del Abasto a prostituirse —al barrio del tango, al corazón mismo de la heteronorma más extrema— convierte su devenir de taxi boy en una obra artística cuya esencia es la misma que el número que representa en el Parakultural, rodeado del público de los grupos punk Conmoción Cerebral, Ataque 77 y Todos Tus Muertos. Batato asume y convierte la abyección de las calles del Abasto en máxima virtud. Al subir al escenario están subiendo con él sus incursiones nocturnas y la prostitución transgénero, está contrabandeando una teoría de aniquilación de la lógica burguesa, de sus gestos y convenciones. Transmuta lo vil en noble, aventurándose hacia una santificación espuria e inexorable. La operación que ejecuta perturba el orden de las palabras y las cosas, y el público del Parakultural lo sabe, y si no lo sabe, lo intuye.

De forma consciente o no, o, mejor aún, sin autoconsciencia, al identificar el arte con la vida y la obra con su cuerpo Batato se construye como un héroe romántico, al modo de Lord Byron en Missolonghi cuando ofrenda su vida por la causa de los revolucionarios griegos o, desde el punto de vista de la abyección, al de Jean Genet cuando se prostituye en el Barrio Chino de Barcelona.

En el otoño de 1991, menos de un año después de la performance en el Parakultural, Batato se inyecta aceite industrial en los pechos, acción ejecutada por una amiga transgénero que también se prostituye. Con el correr de los días, el aceite va distribuyéndose por su cuerpo hasta quedar en su sitio original apenas una traza, como esos pigmentos que siguen obrando sobre los óleos conforme pasa el tiempo. Y es ahí, en ese instante, cuando pareciera que la transformación ha fracasado, el momento en que de pronto cobra sentido, porque ese desplazamiento es la aproximación artística de Batato a las condiciones de precariedad de una clase y de un género. La intervención erótico-política que se autoinflige arrastra filos de lucha de clases y de utopía. Su acción, brutalmente distinta a la estética de la documentación, del duelo o la denuncia, transmuta el significante travesti con una iluminación inesperada.

Desde hace seis años, es probable que más, lleva en la sangre una enfermedad mortal, el mal que a fines del siglo XX fue al mundo homoerótico masculino lo que las llamadas enfermedades venéreas habían sido para las generaciones heterosexuales anteriores: el estigma de la infamia. Cuenta Roberto Jacoby que por esa época se lo encontró bajando las escaleras de una estación de subte en la calle Rivadavia. Batato llevaba un bolsito al hombro. Me voy a coger con un preso, le dijo, sonriente. Había encontrado en una publicación anuncios de encarcelados que pedían compañía. Que loca que soy, me voy a coger con un asesino, le dijo a Jacoby al despedirse.

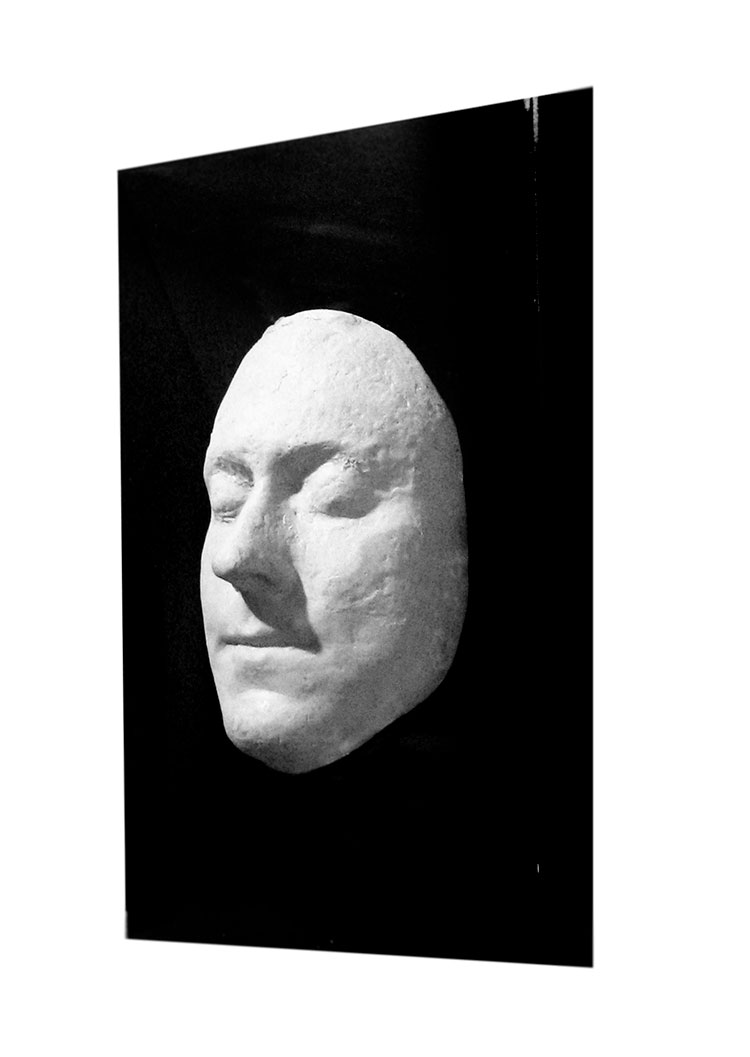

Además de hacer referencia a una disconformidad de género, la locura, al igual que el sida o la disidencia sexual, es también un atributo descalificador, un motivo de injuria, incluso de expulsión. Es la locura, también, el instrumento al que recurre Batato para dar vida a sus alter egos, aquellos que destruyen lo estable, dinamitan el sentido, exponen una verdad latente. Batato, de esta forma, se presenta como el compendio de la ignominia, tal como lo hace el santo que anhela la vergüenza para elevarse espiritualmente. Acaso la inyección de aceite haya sido su prueba final, el vía crucis, la apoteosis de su vida-obra, porque Batato muere tan solo nueve meses después. No es de extrañar que muchos lo recuerden como un ángel, el ángel pagano del fondo de los fondos, el artista que supo enaltecerse en la marginalidad a través del cuerpo, del cuerpo como campo de batalla, como plano de operaciones, el material donde inscribió el relato de una identidad erótica y política hasta cumplir, por fin, con su destino sacrificial.

Notas

1. Sobre el Parakultural, ver el Archivo 3 más abajo en esta misma página.