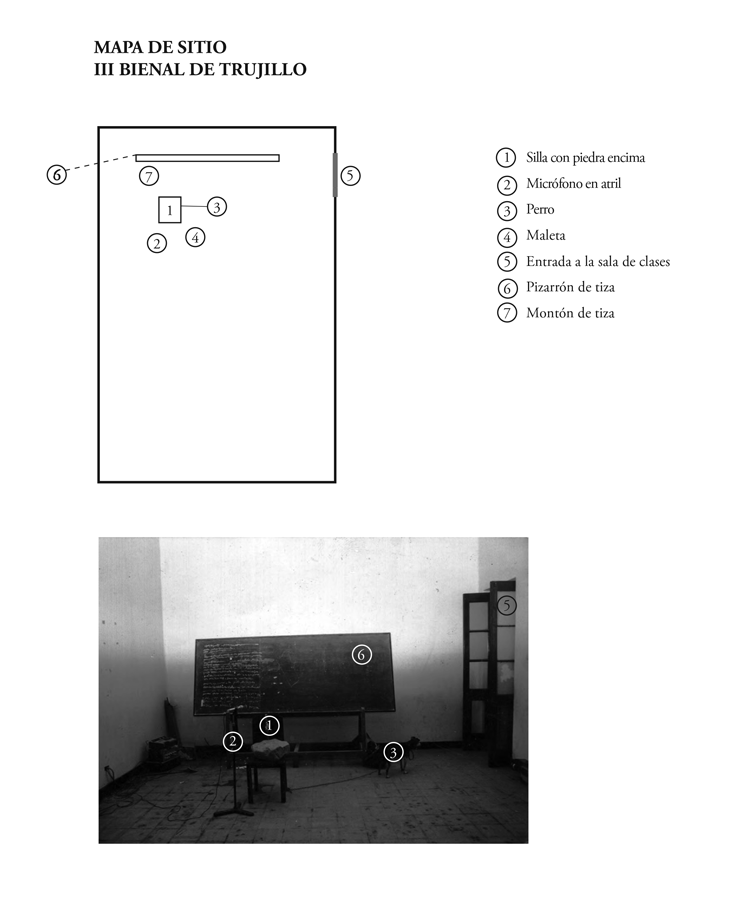

Lección de acuarela –también conocida como La escuela– fue una performance imprevista. Un desvarío, en los varios sentidos del término. También en el más antiguo, el de lo desviado, “lo que se aparta del orden regular”, por parafrasear a la Real Academia Española. Un contrabando infiltrado por Carlos Leppe y sus cómplices a finales de noviembre de 1987 en la III Bienal de Trujillo: esa tradicional ciudad de provincia que pugnaba entonces por inscribirse en algún mapa cultural contemporáneo. En los precisos momentos en que esa categoría trastabillaba. Y desde los rebordes de una sociedad peruana cada vez más desarticulada –también del concierto internacional– por los desmanejos económicos y la violencia política. Desde los extravíos de la ideología.

En las dislocaciones de ese contexto ajeno el artífice chileno logró injertar la extremidad corporal de su arte propio. Su Arte Otro. Fuera de toda programación y casi sin anuncio previo. Con nocturnidad y alevosía. Pero a los servicios de algún Eros. Maldito.

Un delirio pulsional que superó, con astucias y afectos, los temores delirantes que amagaron su restricción. Al final prevaleció la libido, y se logró incluso el reconocimiento de lo acontecido en el video que sirvió de memoria oficial para la institución tan amorosamente trasgredida. Tal vez ese devenir –y la conspiración que lo hizo posible– puede considerarse la performance de vida que agenció la del arte en aquella noche –obscura y luminosa– de Trujillo.

Ese triunfo, sin embargo, se desdibujaría luego entre las ruinas de todo lo que lo había hecho factible. El aliento último –póstumo– de la Avanzada chilena. Y la voluntariosa respuesta cultural que la Bienal de Trujillo –la tercera y última– procuró erigir contra el colapso social peruano. Que sólo logró contrarrestar por un instante.

Para luego ser también ella sepultada bajo el derrumbe generalizado.